上分宝:值得大家信赖的下载网站!

时间:2024-01-04 12:36:06来源:互联网

各位涅恰耶夫少校都通关了吧?

本文包含游戏剧透,尚未通关请酌情阅读。

1953年10月,一位化名为“唯物主义者”的苏联批评家,在《控制论为谁服务?》(WhomDoes Cybernetics Serve?)一文中这样写道:“生产过程无需工人,只有被计算机的巨大的大脑控制的机器!没有罢工,更没有革命起义!机器代替了大脑,没有人的机器!”

这是上世纪50年代,苏联科学界对美国控制论思想的批判中非常流行的观点。他们认为控制论是“机械主义”的“反动的伪科学”,企图以智能机器人取代工人。而这在今年年初破圈的电子游戏《原子之心》(Atomic Heart)中,则成为了架空世界中的苏联对外输出工业力量的主要方式。

《原子之心》游戏截图,芭蕾舞机器人双生舞伶

人是否会被智能机器所代替?这个经典问题随着Stable diffusion和ChatGPT等生成式AI,重新回到公共舆论场中。新技术作为一枚棱镜,总能折射出不同社会文化背景下的观念光谱。其中的个体不论担忧抑或激动,皆因身处于浪潮之中。而这浪潮本身,亦将新技术推向它自身未曾设想的方向。

恰如《原子之心》中的大集体神经网络,也好似它那被浪潮推向历史尘埃的现实原型“控制论”。

2023年2月21日发行的《原子之心》,由俄罗斯游戏公司Mundfish制作,靠着其独特的苏联美学风格和迥异于欧美主流游戏大作的气质,吸引了玩家的目光。

游戏将诸多苏联时期的视觉元素与科幻奇想熔为一炉:雄伟堂皇的斯大林主义风格建筑和激进大胆的苏联先锋建筑、根植民族的现实主义艺术和抽象纯粹的构成主义艺术、红旗招展的集体氛围和冷峻朋克科技设定;这些都被杂揉在一起,造就了一个架空世界中50年代苏联的科技乌托邦-3826号设施。

《原子之心》游戏截图,3826号设施的瓦维洛夫综合体

游戏的时间线在1936年开始与现实分支。这一年,游戏中的科学家德米特里·谢切诺夫(原型应为俄国生理、心理学家伊凡·米哈伊洛维奇·谢切诺夫)成功开发了「聚合体」,这既是一种拥有极高效率的能源载体,又是能与有机体神经系统融合的生物化学材料。游戏中的苏联科技水平自此一骑绝尘,机器人技术领先世界。

《原子之心》游戏截图,苏联科学家研究聚合体

在游戏中的第二次世界大战中,德国纳粹使用生化武器造成了「褐色瘟疫」,而苏军用量产军用机器人代替人类士兵投入前线。面对不会感染瘟疫的机器人军队,德意联军节节败退,在1943投降,游戏中的苏联提前两年结束了二战的欧洲战场。

《原子之心》游戏截图,苏联机器人工业主导欧洲战后重建

战后苏联大力发展神经网络和机器人科技,并迅速向工业与民用转化。1946年,苏联在3826号设施范围内启动了「大集体1.0」神经网络,这是游戏中玩家所在时间点1955年的「大集体2.0」的初代版本。1.0版本以人类与机器人的合作为标志,意味机器人性能赶超人类。苏联机器人工业由此取代美国马歇尔计划,主导了欧洲战后重建。苏联以此为契机向全世界输出廉价机器人,替代产业工人,造成他国失业,激化社会矛盾。这一设定大体符合前沿技术最先军用,后转民用的现实规律,同时也构成了游戏中最重要的剧情悬念之一。

《原子之心》游戏截图,大集体网络纪念雕像

大集体网络迭代后的2.0版本,主要标志为在人脑中植入聚合体,人类全体联网并能以意识直接控制机器人,但这实际上却是一个植入式的群体脑控开关。游戏通过技术设定呈现出一个经典的递归权力关系:在「掌握技术权力的人-普通人-机器人」的三级关系中,控制者同时也是更大范围内的被控制者,几者的身份却又在戏剧冲突中实现调换与反转。

《原子之心》游戏截图,机器人庆典游行

而在真实时间线的1946年,丘吉尔3月在美国威斯敏斯特大学发表演说,冷战的铁幕就此降下。同一个月,苏联最高苏维埃刚刚通过第四个五年计划,专注于战后重建,着力发展重工业。

也是在这个月,第一次梅西控制论会议在美国纽约召开,以诺伯特·维纳(NorbertWiener)、冯·诺伊曼(von Neumann)、沃伦·麦卡洛克(Warren McCulloch)等人为主的学者团体,在此奠定了之后的计算机科学神经科学的基础。

倘若说《原子之心》中将有机体和机器人整合进同一个神经网络的“大集体”计划,是一种对神经生理学和信息技术发展的终极想象,那么它最初的轮廓则是被控制论所勾勒。

1947年梅西会议出席人员,从左至右依次为拉尔夫·W·杰拉德、约翰·冯·诺伊曼,海茵茨·冯·福斯特、劳伦斯·K·弗兰克、诺伯特·维纳、海因里希·克吕弗、莫利·哈罗尔

1947年梅西会议出席人员,从左至右依次为拉尔夫·W·杰拉德、约翰·冯·诺伊曼,海茵茨·冯·福斯特、劳伦斯·K·弗兰克、诺伯特·维纳、海因里希·克吕弗、莫利·哈罗尔控制论,Cybernetics,被维纳称为「在动物和机器中控制和通信的科学」,脱胎于美军防空火炮控制系统研究。维纳和计算机工程师朱利安·毕格罗用电信号循环反馈的理论,在伺服机械(用于高射炮的模拟控制装置)的功能和飞行员和炮手的有目的的行为之间建立了联系。控制论在神经生理学层面将有机体和机器等同视之,搭接了“赛博格”奇想最重要的一环链条。

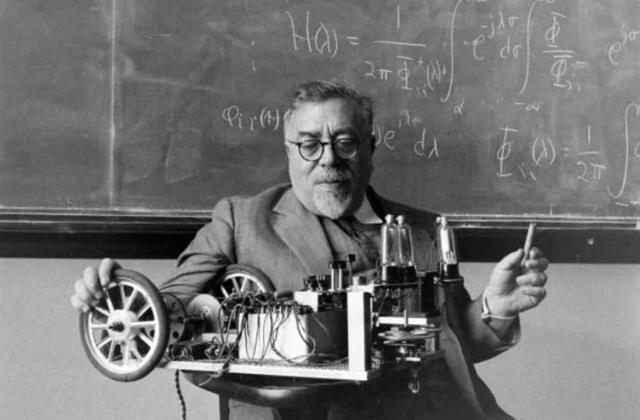

上世纪40年代,诺伯特·维纳与他设计的机器人“臭虫”

随后,控制论的思想凭借著名的跨学科会议,迅速的推广到其他生物科学和社会科学,这使其具备了电子工程技术属性之外的哲学与文化色彩。而控制论语境中对人与机器的类比、协作甚至融合的预言,也铺陈出后世对于未来技术社会幻想的底色。

2022年网飞动画《赛博朋克:边缘行者》海报

控制论如今的面貌似乎是一门关于中央控制与机械自动化的技术。但倘若对控制论的历史追根溯源,就会发现控制论学者最初的愿景是构造具有自组织、自学习能力智能机器,用今天更熟悉的术语就是“计算机和人工智能”的混合体。这两个更为人熟知的概念与学科,在上世纪60年代之后,接管了控制论最核心的那部分思想。而控制论只余下了自动化控制、工程应用的躯壳。

其实更确切地说,这是一个被冷战造就的历史误会。苏联官方对控制论的应用仿佛一只无形的手,捏合出它如今扭曲的面貌,同时也造就了如今人们对智能机器忧心忡忡的一面。

媒介文化学家尼尔·波兹曼认为,一切媒介技术自其诞生起就附带有预料之外的意识形态倾向。不过对于控制论这种较为抽象的技术概念来说,它的倾向更有可能形成于具体情境的应用之中。

在《原子之心》中,对于大集体神经网络,即原子之心计划的应用(如何处理接入网络的众多集体意识)就存在三种完全不同的立场,我将他们称为:科技造福派谢切诺夫,希望通过科学技术打造改变人类的生活的乌托邦社会;激进融合派扎哈罗夫,不顾社会伦理消灭人类肉体将精神彻底融入“大集体”;绝对控制派莫洛托夫,代表既得利益者希望在新技术中获得更高级的控制权以维持现有权力结构。三者都希望依据自己的立场重新塑造大集体网络的实用场景。

控制论在苏联也因为特定时期的官方需求,而呈现出前后完全矛盾的形象,并且最终决定了控制论在美国——其真正发源地的命运。

《原子之心》中的莫洛托夫

上世纪40年代末及50年代初维纳的《控制论》出版不久,就已经在苏联科学家圈子中流传,主要在苏联自动化和远程控制委员会内部传阅。维纳在书中用神经系统中电信号的循环反馈解释人类的行为机制,这一后来被广泛接受的模型,在当时却被认为相悖于苏联生理学界主流的巴甫洛夫反射理论。控制论因此被卷入了荼毒苏联生理学和遗传学界几十年的“李森科事件”中,成为了权力斗争的牺牲品之一。

特罗菲姆·李森科(右)出于政治等方面的考虑,否定基因的存在,否定主流的孟德尔遗传学,并将其视为苏维埃人民的敌人

特罗菲姆·李森科(右)出于政治等方面的考虑,否定基因的存在,否定主流的孟德尔遗传学,并将其视为苏维埃人民的敌人1950年5月发表于《文学报》的《平常的伪科学》(Normal Pseudo-Science)一文将维纳斥为“资本家取代真正的科学家的骗子和蒙昧者”。同时发表的《MARK III,一个计算器》一文中,认为以控制论为代表的美国计算机科学是一场骗局。

这几篇文章吹响了批判控制论的号角,驳斥的文章纷至沓来。攻击普遍集中在控制论关于智能机器、人与机器类比的想法,认为维纳的控制论是企图“用机器人取代无产阶级先锋”的“现代奴隶主的科学”。

1954年,批判达到高潮。在当年修订的《简明哲学词典》中,控制论被称为“反动的伪科学”,彻底被塑造成一个可怕的意识形态敌人。

《原子之心》中的机器人接待员婕列什科娃

然而,在这场由神经生理学蔓延至语言学、哲学等学科,关于控制论在生物科学和社会科学层面的批判浪潮之外,苏联军方却在保密的状态下加紧研究控制论中与计算机有关的内容,以满足国防军事应用的紧迫需求。

1950年,当舆论对控制论的攻击如火如荼之际。苏联政府授权两个机构BESM(精密机械和计算机技术研究所)和STRELA(机械制造和仪器制造部的特别设计局)设计大型电子计算机,用于核武器和导弹弹道的数学计算。

军方和科学家都希望在不受西方意识形态影响的情况下,利用美国的控制论和计算机技术。因此在军方内部的语境中,控制论中生物科学和社会科学的部分都被小心翼翼的剥除,被修剪为一门关于计算机和通信的应用技术。在1952年译为俄文的《高速计算设备》一书中,就删除了所有关于控制论中人和机器类比的内容。

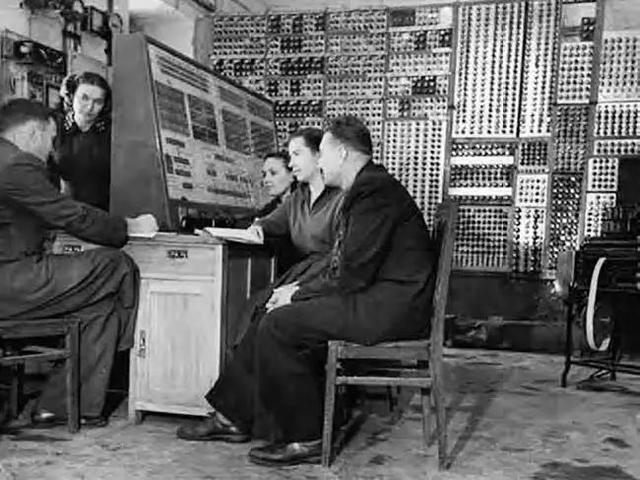

1952年苏联第一台计算机MESM(小型电子计算机)

苏联控制论在两个语境中独立行进的命运线,在1953年赫鲁晓夫担任苏共第一书记后,迎来了交汇与转变。赫鲁晓夫“解冻”时期的工作重心转移至经济政策,意识形态色彩开始淡化,科学界与其他国家的交流增加。与此同时,公共舆论对控制论的批判逐渐降温。军方也开始向外披露苏联计算机研究的进展。

1955年,苏联控制论与计算机先驱安纳托利·基托夫(Anatoly Kitov)、数学家阿列克谢·利亚普诺夫(Aleksei Liapounov)和原子能研究所的副所长谢尔盖·索博列夫(Sergei Sobolev)联合发表了苏联第一篇公开介绍控制论的文章《控制论的基本特征》(Basic Features of Cybernetics)。这标志着控制论在公共形象的正式转变,并掀起了之后控制论流行的浪潮。

1960年在莫斯科召开的第一届控制与自动化大会甚至邀请了维纳。维纳在随后的一个月的行程中,在苏联和东欧各地都受到了明星般的待遇。

1960年维纳(中)与利亚普诺夫(左)在莫斯科

1961年,苏共第二十二次代表大会通过的新党纲中提到了“控制论、电子计算机和控制系统“将在生产、研究、计划和管理中“广泛应用”。直至1967年,苏联控制论委员会已经协调了大约500个机构的控制论研究。自此,控制论在官方语境中正式确立了自己的位置,这个曾经被斥为“美国伪科学”的学科在官方的承认下获得大力发展。并且带起了一轮舆论和产业热潮。

控制论在报纸和流行杂志中获得了全新的文化形象:“会思考的机器”,将人从艰苦的、机械的工作中解放出来,专注于思考和创造的“全能魔法工具”。

格鲁什科夫的赛博托利亚LOGO,吹萨克斯风的机器人,1966年

苏联对控制论态度的转向引起了美国的注意,中央情报局在报告中提及苏联正在利用控制论建造能自主学习的计算机,以提醒政府注意电子计算机等信息技术的研发。

冷战中的美国既希望齐头并进,全力投入开发阿帕网等军用信息设施。同时也希望与这门和苏联官方有关的学科撇清关系。而1956年出现的人工智能概念,因为其与控制论共享一部分关于计算机科学和智能模拟的知识,获得了更多资金与政策支持,并在之后成为我们如今熟知的科技术语概念。

与此同时,发源于美国军方研究的控制论,在冷战漩涡和麦卡锡主义的余波中被打上了意识形态的烙印,在美国成了鲜有问津的冷门研究领域。

如今互联网去中心化、开放、共享的文化形象,与美国将阿帕网等军用信息技术授权私人企业进行商业活动,进一步向民用转化的方式不无关系。这在一定历史时期内促进了技术的个体赋权,但同时也造成了公共领域中的信息冗余和资本力量对数据权利的割据攫取。

而苏联的军用计算机网络向民用的转化方式则完全不同。计算机网络如何融入现有的组织体系和权力结构,才是最优先被考量的。

就像游戏《原子之心》中的莫洛托夫,想从谢切诺夫博士手中夺取大集体网络的系统后门,获得比网络中的其他节点更高的管理权限,从而维护现有的权力结构。他本质上代表了架空苏联中的高层意志。

在现实世界的苏联上世纪60年代,先后提出建设全国性控制论计算机网络的基托夫和维克多·格鲁什科夫(Victor Glushkov),当然没有遭遇如此戏剧的桥段,但是与现有官僚机构管理层级的博弈几乎完全决定了提案的最终命运。在其中也可以见到“智能机器是否会取代人类?”“谁该获得新技术的掌控权?”的经典命题所起到的关键作用。

1959年5月1日,苏联国防部第一计算机中心会议主席团,基托夫(前排左一)

1959年5月1日,苏联国防部第一计算机中心会议主席团,基托夫(前排左一)首先是基托夫的EASU(经济自动化管理系统)。他在1959年写给赫鲁晓夫的信中提出打造军民两用的计算机网络,利用军用计算机的闲时算力进行经济方面的信息运算与管理。

军方拒绝了这一提案,理由是“低效且不合适”,基托夫也因此暂时被军队开除,而他本人认为“当权者担心由于引入计算机技术,他们中的许多人会被证明是多余的。”

讲解计算机网络的格鲁什科夫,1969年

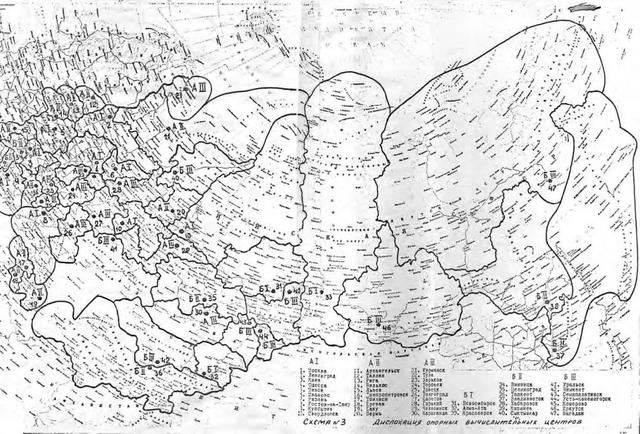

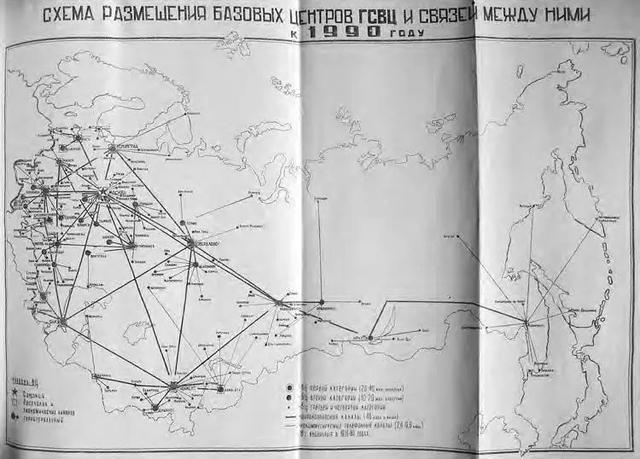

第二个是计算机科学家格鲁什科夫及其领导的控制论研究所提出的OGAS(国家自动化系统),这是一个与军用计算机网络分开的全国性计算机网络,其中包括数万个地方计算中心;分布在主要城市的30-50个中级计算中心;以及控制整个网络为政府服务的顶级中心。它们主要安置在各个工厂和经济部门当中,用以高速的汇总并交流全国经济数据。

OGAS不只是一个简单的计算机网络,这实际上是一个统一的优化规划和管理制度,其中包含了苏联经济管理机构的全部操作。这是在当时经济政策下对苏维埃的政府系统的改革设计,因此在推进中遭遇了极大的官僚阻碍。

OGAS三级网络的分布图,1964年

EASU和OGAS以及当时一些其他方案都可以视为是苏联“经济控制论”的实践组成。该理论希望在建立全国性的计算机网络的同时引入经济激励制度,让经济在国家计划的限制下具备自我调节的能力,这基本相当于将权力下放至地方。

这些激进方案,都产生在赫鲁晓夫的经济管理权力区域下放制度实施期间。并随着1964年赫鲁晓夫苏共中央第一书记职务的解除而逐渐取消。OGAS也被认为不利于信息的集中管理,会动摇现有的组织层级,影响中央统计局的地位。

最终,中央统计局在实际执行中将其简化为EGSVTs(国家统一计算机网络),搁置了其中机构改革的部分,只保留了向上汇报数据等等信息通信网络建设,用于加强基于现有体系的中央管理。

在之后的具体实施中,中央统计局负责发展全国计算机中心网络,而各部委则被批准建设各自的计算机中心,并在其下属企业中开发信息管理系统。然而就连这个精简版信息通信网络,也由于地区和部门各自为政导致的硬软件兼容问题,而不了了之。

预计在1990年投入使用的EGSVTs地图

上世纪60年代中后期,公共舆论和研究机构对控制论的关注到了狂热的地步,控制论经历着一场“通货膨胀”。人们开始不顾控制论的有效范围,夸大控制论的效用,可却未见到真正落地应用,大多只停留在演讲和报告中。这时的控制论反倒更像50年代所提及的“伪科学”,真正的控制论学者甚至都唯恐避之而不及。

而控制论的实际应用仍是由官方主导的军用计算机研究的扩展和延续,其民用化也并不成功。不过苏联在这一过程中,因其中心化的管理结构中更早的意识到“数据作为一种权力”。这在如今大数据的信息科学中已几乎成为公认的观点。

而这一切都随着苏联的解体消散了,或者更确切的说,像《原子之心》中莫洛托夫的“死亡”一样,融入了新的集体记忆之中。

留给控制论的却是中心化、等级制、夸大滥用的刻板印象,这已经与维纳在《人有人的用处》中对人类群体和个体的人文关怀南辕北辙。对于当下的我们,这样一种网络的体验似乎也并不陌生。

如果说2020年末发布的《赛博朋克2077》刻画的是赛博文化(cyber culture)的资本主义反乌托邦,那么今年的《原子之心》则是对苏联控制论展开的终极想象。它们是一种技术哲学在不同的地域和文化背景下的双生子。

人类、赛博格、网络、黑客(搅局者)、控制、剥削、夜之城(另一种哥谭或纽约)、3826号设施……无论如何,其中都注满了对于控制论阴暗面的刻板印象,被杂揉进资本主义晚期社会结构和架空苏联的权力异想之中。

而作为群体和个体的人,该如何与智能机器共存,从最初到现在,从现实到科幻,从来都不是一个伪命题。虽然控制论的文化形象充满了历史误会,它在技术层面的先锋面向也早已被新兴学科所超越。但是看向起点,我们总能发现一种面对新他者时对人类自身的乐观与勇气。

钱学森在将控制论引介到国内时,曾在其出版于1958年的著作《工程控制论》(EngineeringsCybernetics)中文版的序言中这样写道:“这样一个现实已经来到了人类的面前:由电子计算机和机器智能装备起来的人,已经成为更有作为,更高超的人。”

如今我们与智能机器的交互方式离自然语言越来越近,在这一层面上来说,这些系统也已经逼近了科幻作品中的类人印象。

例如在生成式AI实操中提出的“promting”,实际上就是一种通过自然语言的tag训练人工智能数据模型的交互方式。这种依靠信息与数据输入输出的反馈循环来探索一个黑箱系统的行为模式,正是最初的控制论学者面对动态系统时的方法。

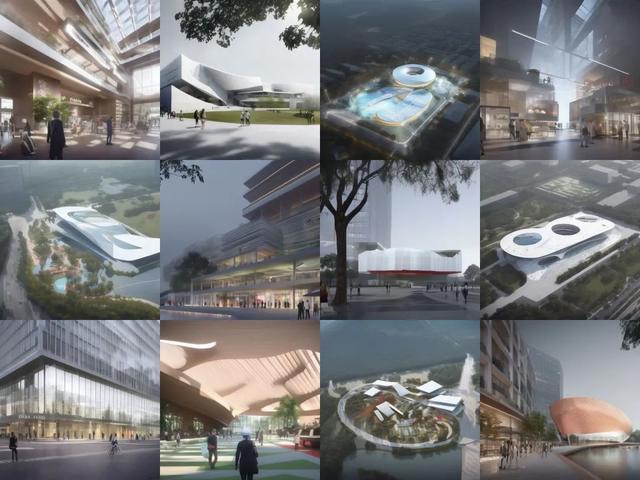

由AAE建筑自编码小组开发的建筑人工智能模型Sengine,Prompt仅为一个单词"museum"

由AAE建筑自编码小组开发的建筑人工智能模型Sengine,Prompt仅为一个单词"museum"媒介学家安德鲁·皮克林(Andrew Pickering)认为“控制论的全部任务就在于如何弄明白一个无法被人类的设计所征服的世界”,这个世界中充满了“不断发展并以不可预测的方式变化的动态系统。”

从前我们识别周遭存在的涌现系统,而如今,我们创造。或许,是时候审视控制论真正的思想遗产了。

撰文:樊昌林(大目妖)

编辑:邓圆也

编排:李子豪

上海市初中学生综合素质评价登录入口

宝可梦属性克制表2024最新,18种属性克制关系

王者荣耀排位巅峰赛荣耀战力加分公式规则2024

魔塔50层攻略隐藏道具图解,魔塔50层详细图文攻略

美国zoom动物仙踪林详情介绍

重装机兵攻略隐藏物品图文详解,战车具体位置

推荐几款超污的手游游戏,6个很污的养成类游戏

希尔薇攻略

原神主c排行2023,4.2目前各系最强主c角色排名

action对魔忍

动作游戏

2233盒子

其他游戏

oppo助手2.0

其他游戏

touchitrikka

益智休闲

qq飞车测试服

赛车竞速

青云纪事

角色扮演

泰拉tmodloader

其他游戏

菜菜音乐盒

其他游戏

迷你世界老版本0.44.2版本

模拟经营

极乐园

聊天交友

湖北农村商业银行

金融理财

51品茶

交友约会

极乐园paradise

聊天交友

丝目

社交聊天

七点工具箱

工具应用

酷狗输入法(搜狗输入法)

常用工具

shopee东南亚跨境电商

境外购物

日本大阪usj

生活实用